9 caligramas, Espacio El Dorado

Espacio El Dorado

Septiembre de 2019 a enero de 2020

Bogotá, Colombia

Fotografias: Cortesía Espacio El Dorado

“A pesar de las apariencias, el caligrama no dice, en forma de pájaro, de flor o de lluvia: «esto es una paloma, una flor, un aguacero que cae»; desde el momento que se pone a decirlo, desde el momento en que las palabras se ponen a hablar y a conferir un sentido, ocurre que el pájaro ya ha echado a volar y la lluvia se ha secado.”

Michel Foucault

Para Rosa Navarro, hay al menos dos comienzos de la historia de su obra: el primero viene con el hallazgo de unos galones de pintura rosa, abandonados en la Escuela de Bellas Artes de Barranquilla; Rosa no puede evitar meter sus manos en el tarro y sacarlas pintadas de R-rosa.

En el segundo, siendo una niña aún, Rosa está jugando a dibujar con un palo sobre la tierra mojada por la lluvia, en el patio trasero de su casa, en Santo Tomás. En el patio hay un palo de mango, una palma, un níspero. La voz de la naturaleza en Santo Tomás es fuerte, incluso hoy el municipio apenas es atravesado por la fuerza urbanizadora.

A pesar de ser anecdóticos, estos dos puntos de partida contienen elementos esenciales de la práctica artística de Navarro: primero, su atracción por la transmigración de los referentes, incluso, o sobre todo, la suspensión de ella misma como referente último de su nombre; y segundo, su regocijo frente al carácter fugaz de los juegos del lenguaje. Dos principios poéticos que dotan su obra de un carácter performativo inexpugnable, que cobija todas sus series bajo un solo y gran juego de transfiguración. No en vano la declaración que encierra toda su obra es: “La naturaleza habla: habla la rosa”.

La palabra caligrama viene del griego kállos (belleza) y grammé (trazo, contorno) = figura bella. Un caligrama es el texto/imagen donde la disposición caligráfica itera el contenido del texto, y viceversa. Para Foucault, en su famoso ensayo sobre la obra de Magritte, Esto no es una pipa, el caligrama no reafirma el significado de la imagen en el texto; al contrario, “en el momento en que debería dar el nombre, lo da, pero negando que sea aquél”; en este sentido Foulcault pregunta “¿de dónde proviene ese juego extraño, si no del caligrama? Del caligrama que dice dos veces las mismas cosas (allí donde sin duda bastaría una sola); del caligrama que hace deslizar uno sobre otro lo que muestra y lo que dice para que se enmascaren recíprocamente.”

La obra de Rosa Navarro coincide en muchos sentidos con este juego de enmascaramientos recíprocos, ya no sólo de las imágenes y los textos, sino también del habla, de los gestos y del cuerpo como enjambre de signos. Una mirada transversal a su obra, deja ver que su presencia así, como un palimpsesto sobre el que el sentido aparece siempre en el acto de fugarse, es el hilo conductor.

Hay incluso un punto de origen más en la narrativa de Navarro sobre su formación como artista: ver a su mamá en sus labores de costura y decoración, y en especial, aprender con ella a hacer flores de crespón para una tarea del colegio. Rosa también recuerda su fascinación infantil al escribir su nombre con las tizas rosadas que su mamá usaba para el patronaje cuando confeccionaba ropa, lo cual implica un vínculo profundo de su poética con el recuerdo de Rosa, que es también el nombre de su mamá. Ella también hace parte importante del enjambre hermenéutico que Navarro moviliza alrededor de su nombre.

Para Carmen María Jaramillo, Navarro, al contrario de otros artistas conceptuales “no estaba interesada en relaciones puramente tautológicas entre las palabras y las cosas. En lugar de eso, su interés estaba en las relaciones ambiguas, que eluden y abordan el mismo concepto de formas diferentes (...) Diferente del abordaje más directo de Kosuth, Navarro consideró la palabra rosa en niveles múltiples y complejos y buscó varias evocaciones”. Puesto que ocurre dentro del campo psicológico que se abre en torno a la identificación con el nombre propio, su obra no se constriñe a la especulación sobre las posibilidades y límites del lenguaje, como en el caso del conceptualismo tautológico, sino que atraviesa este marco especulativo para fragmentar y multiplicar las configuraciones de su propia subjetividad. Caligramas de Rosa.

―Sylvia Suárez

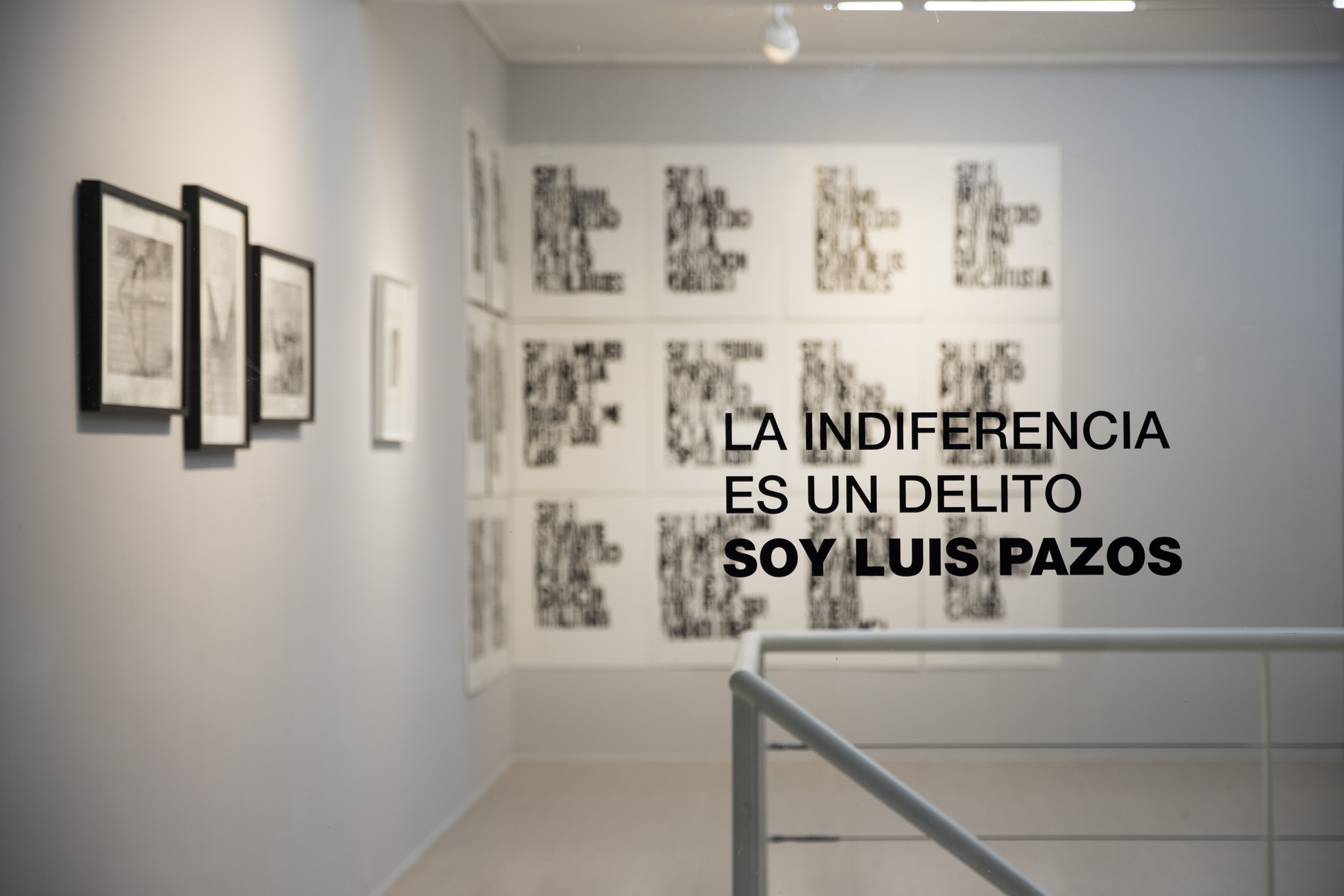

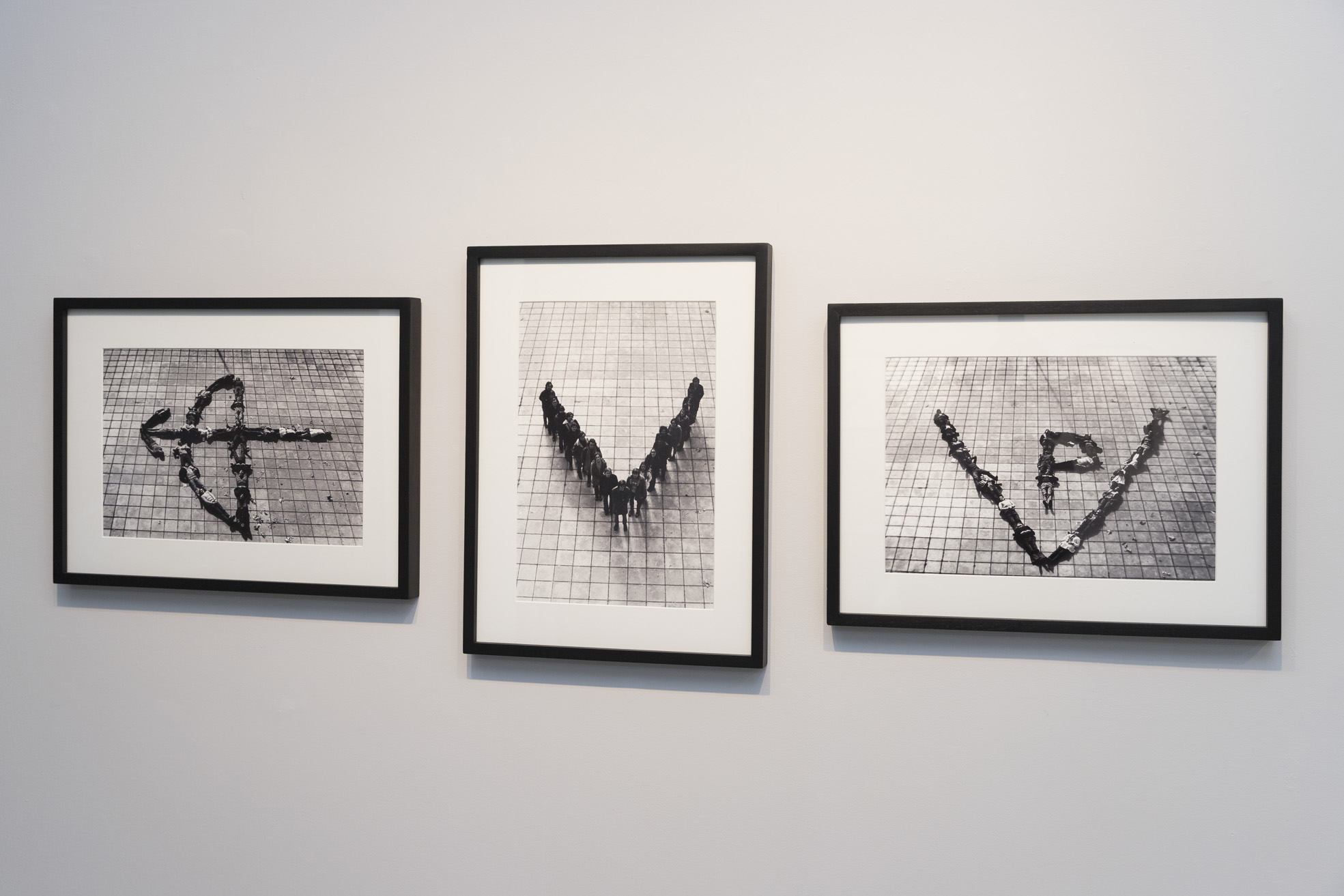

LA INDIFERENCIA ES UN DELITO. SOY LUIS PAZOS

La obra de Luis Pazos se manifiesta en diversos medios, entre ellos la poesía ocupa un lugar fundamental. Sin embargo, el modo de abordar dicha práctica difiere de sus formas institucionalizadas. Esta actitud de empujar a los límites las disciplinas tradicionales y normatizadas es una constante en su trabajo. Sobre ese recorrido infiere La indiferencia es un delito. Soy Luis Pazos la primera exhibición individual del autor en la galería Aldo de Sousa.

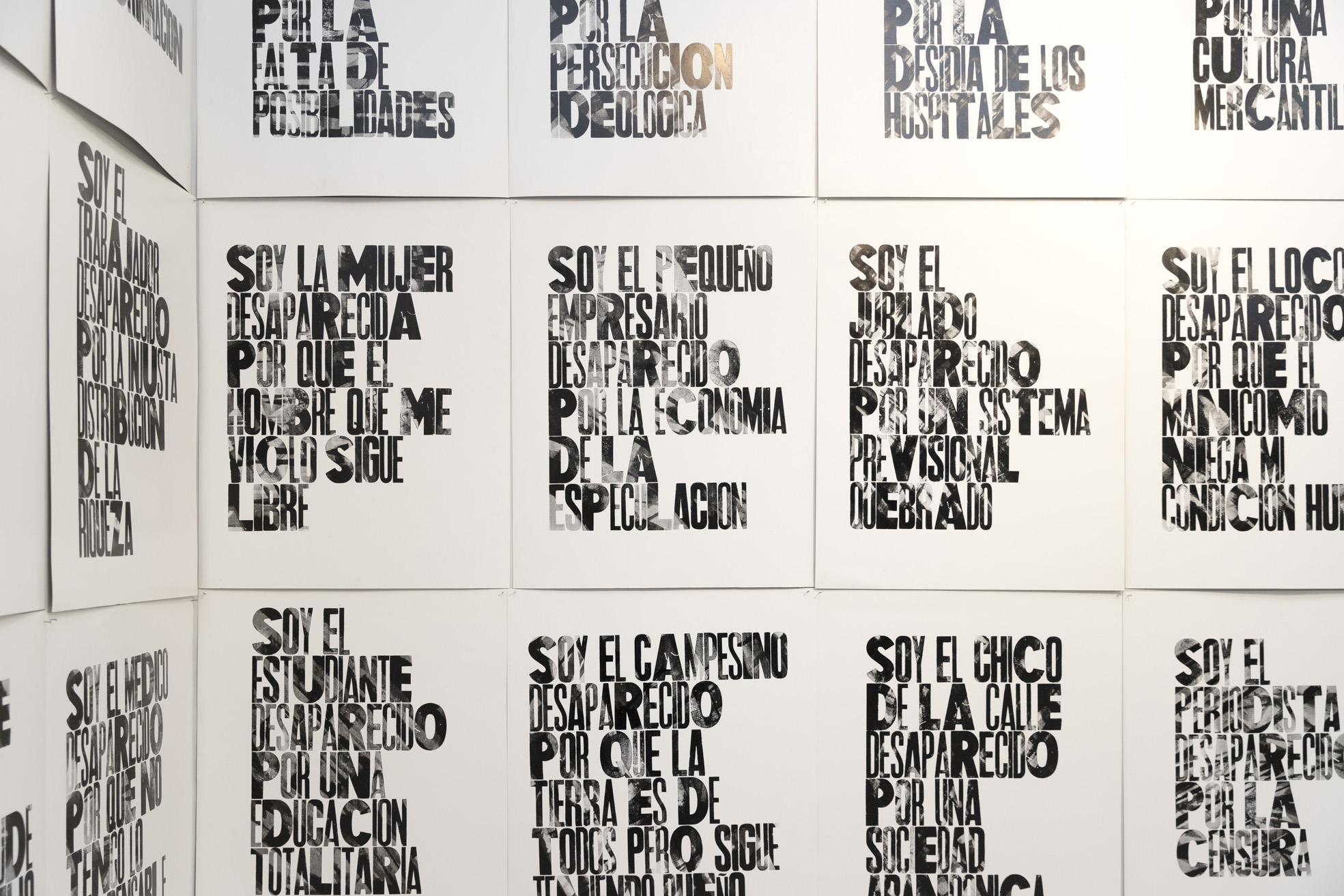

En referencia al uso de la palabra, ya conocimos sus experiencias con las onomatopeyas, las derivas por los medios de comunicación y el uso visual de las letras. Esta vez, a sus 78 años, presenta una nueva obra compuesta de 20 grabados tipográficos que expresan en primera persona la desaparición forzada de distintos sujetos sociales “Soy la mujer desaparecida por que el hombre que me violó sigue libre” “Soy el pequeño empresario desaparecido por la economía de la especulación” “Soy el estudiante desaparecido por una educación totalitaria”

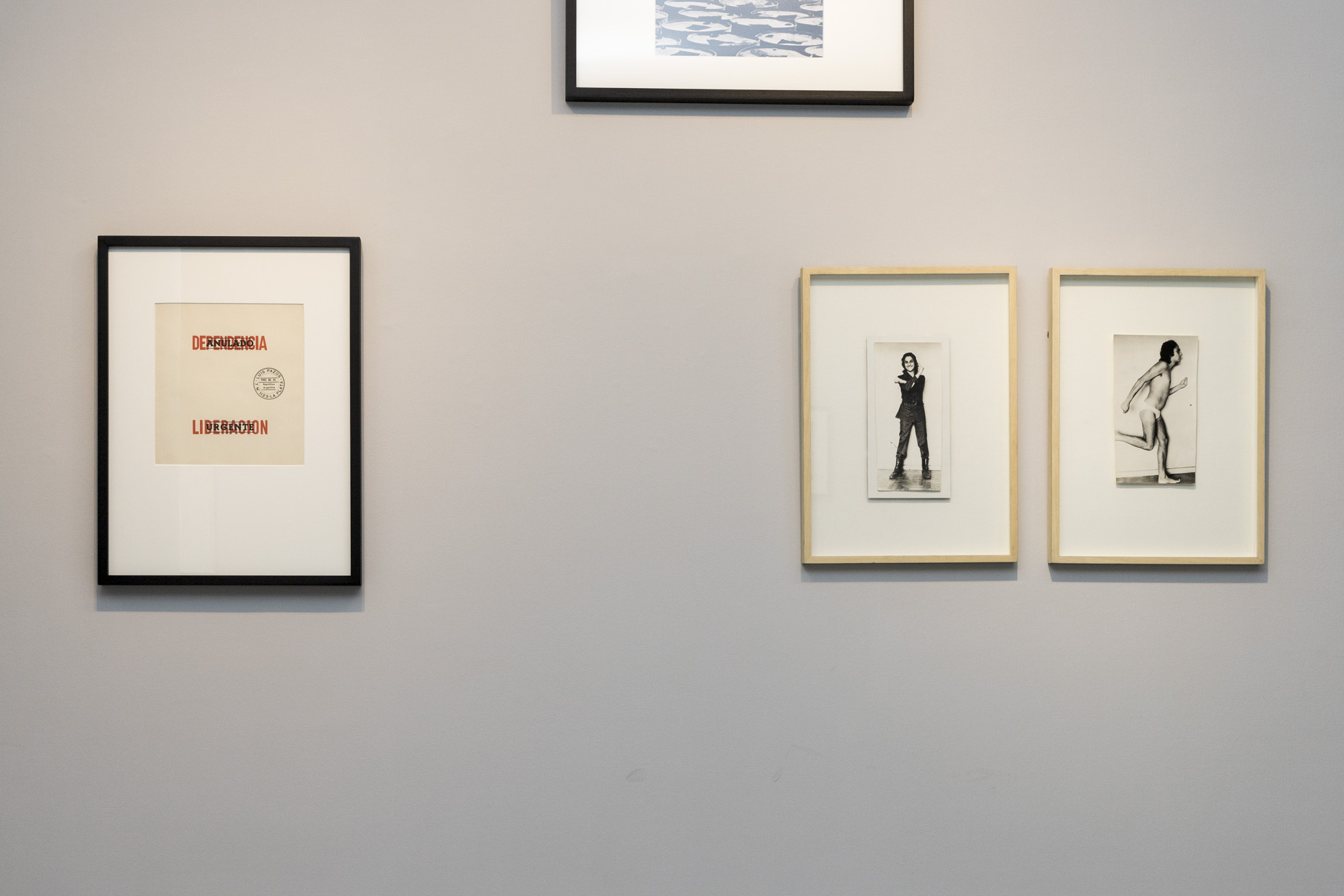

En sintonía, una página de la legendaria Hexágono ‘71, la revista/sobre de Edgardo Antonio Vigo en la que Pazos publicó en 1974 el poema visual “Dependencia - Liberación” realizada con sellos de goma en las que ambos términos aparecen superpuestos por la dupla “Anulado - Urgente”

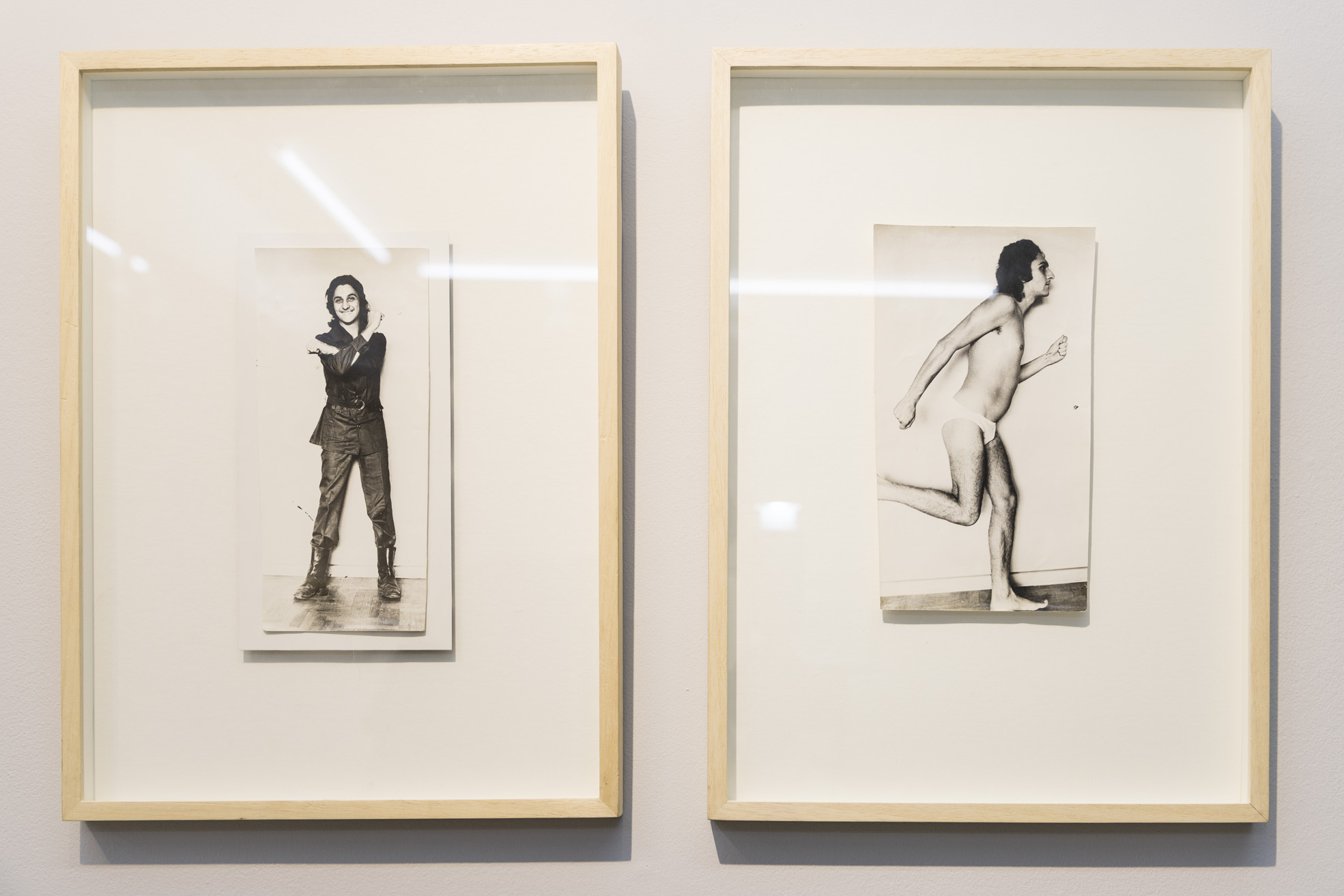

Persiguiendo los mismos objetivos, la página impresa se desplaza al cuerpo a través de una serie de body-works o esculturas vivientes. Arco y flecha, Punta de lanza y Perón Vence se tratan de tres episodios de Transformaciones de masas en vivo (1973) serie recientemente adquirida por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Una vez más, el orden disciplinario esta vez de los cuerpos es desafiado en la retícula que dibujan las baldosas del patio del Colegio Nacional “Rafael Hernández” de La Plata en la que Pazos “organizó” a los alumnos de Vigo -quien entonces se desempeñaba como profesor de dibujo en dicha institución- en una sucesión coreográfica de formas políticas evidenciadas en el PV de Perón vuelve.

En 1971 el Grupo de Experiencias Estéticas conformado por Héctor Puppo, Jorge de Luján Gutiérrez y Luis Pazos realizaría su última obra: Estilo de vida argentino en la VII Bienal de París. Se trató de una ambientación y una performance acerca de las costumbres, vestimenta, juegos y supersticiones del folklore argentino especialmente de aquellos aspectos estereotipadas por la mirada extranjera. En una reseña Pazos caracterizó al evento como “un mundo insólito, desconcertante (...) Para la prensa francesa fue una muestra de antiarte; para el público, un manicomio privado; para los niños, un parque de diversiones (...) frente al pandemónium que significó la postura de la ultra-vanguardia: el arte-actitud”.

Estos distintos momentos de la obra de Luis Pazos demuestran que el cuerpo y la palabra se configuran como dispositivo de activación, una alegoría de las masas populares como agentes de transformación colectiva bajo el imperativo la indiferencia es un delito.

Nous Les Arbres, Fondation Cartier

Fondation Cartier, Paris

2019

Una comunidad de científicos, filósofos y artistas que han desarrollado un vínculo fuerte e íntimo con los árboles es convocada a investigar sobre su riqueza biológica, así como a revelar la belleza intrínseca de estos grandes protagonistas de la Tierra, hoy amenazados por incendios y deforestaciones a gran escala.

La exposición se plantea devolver al árbol el lugar del que ha sido despojado por el antropocentrismo. Reúne testimonios de quienes son capaces de mirar el mundo vegetal con asombro y nos muestran, para citar al filósofo Emanuele Coccia, que «no hay nada puramente humano: lo vegetal existe en todo lo que es humano, y el árbol está en el origen de toda experiencia».

Curado por el antropólogo uruguayo Bruce Albert, que ha acompañado la inquisitiva exploración de la Fundación Cartier sobre estos temas desde la exposición Yanomami, Spirit of the Forest (2003), el proyecto gira en torno a una serie de individuos que ha desarrollado una relación única con los árboles, sea intelectual, científica o estética.

Con dibujos, pinturas, fotografías, películas e instalaciones de artistas de América Latina, Europa, Estados Unidos, Irán y de comunidades indígenas como los Nivaclé y Guaraní del Gran Chaco (Paraguay), así como de los Yanomami, tribu que vive en el corazón de la selva Amazónica, la exposición está marcada por varios conjuntos repartidos en diferentes salas para explorar tres hilos narrativos. El primero, nuestro conocimiento de los árboles, desde la botánica hasta la nueva biología vegetal; en segundo lugar, la estética, desde la contemplación naturalista hasta la transposición onírica; y, por último, la devastación actual de los árboles, contada a través de observaciones documentales y testimonios pictóricos.

Artistas y colaboradores: Efacio Álvarez, Herman Álvarez, Fernando Allen, Fredi Casco, Claudia Andujar, Eurides Asque Gómez, Thijs Biersteker, Jake Bryant, José Cabral, Johanna Calle, Jorge Carema, Alex Cerveny, Raymond Depardon, Claudine Nougaret, Diller Scofidio + Renfro, Mark Hansen, Laura Kurgan, Ben Rubin, Robert Gerard Pietrusko, Ehuana Yaira, Paz Encina, Charles Gaines, Francis Hallé, Fabrice Hyber, Joseca, Clemente Juliuz, Kalepi, Salim Karami, Mahmoud Khan, Angélica Klassen, Esteban Klassen, George Leary Love, Cesare Leonardi, Franca Stagi, Stefano Mancuso, Sebastián Mejía, Ógwa, Marcos Ortiz, Tony Oursler, Giuseppe Penone, Santídio Pereira, Nilson Pimenta, Osvaldo Pitoe, Miguel Rio Branco, Afonso Tostes, Agnès Varda, Adriana Varejão, Cássio Vasconcellos, Luiz Zerbini.

Proyecto Eclipse

Ximena Moreno & Lydia Korndörfer

Exposición colectiva

Santiago Chile

Galería de Artes Visuales

Artists: A/A (Alemania), Elisa Balmaceda (Chile), Armin Keplinger (Alemania), Felix Kiessling (Alemania), Benjamín Ossa (Chile), Katie Paterson (Gran Bretaña), Nicolás Rupcich (Chile) y Javier Toro Blum (Chile).

2019

Curada por Ximena Moreno y Lydia Korndörfer (Alemania), las obras presentes en la muestra buscan reflexionar desde distintas aristas sobre la noción de luz, oscuridad, óptica y escala. En el proyecto participan los nacionales Elisa Balmaceda, Benjamín Ossa, Nicolás Rupcich y Javier Toro Blum; junto a los alemanes A/A, Andreas Greiner, Armin Keplinger, Felix Kiessling; además de la británica Katie Paterson.

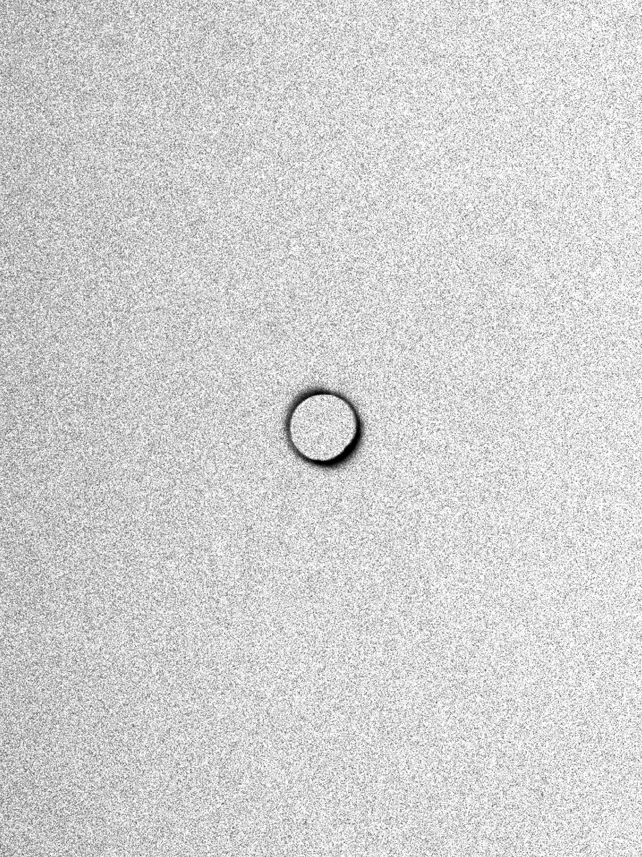

Las propuestas de las y los artistas dialogan constantemente con la idea del cosmos, la oscuridad y los cuerpos celestes. Mientras el Sol y la Luna, como protagonistas del eclipse aparecen como motivos protagónicos, el fenómeno de la oscuridad se vuelve el tópico central. La ausencia de luz, a su vez, metafóricamente implica reflexiones sobre el futuro de la humanidad.

Contexto del eclipse solar del año 2019. En el marco del eclipse solar en la Región de Coquimbo / Monte Grande el experimento entiende y continua dichas ideas en el argumento de la oscuridad entendida como un espacio, medio de transporte y sistema de comunicación capaz de trasladar cosas y objetos. Transformar la percepción del espacio y volcar en esa oscuridad nuestra experiencia y conocimiento¨.

¨Una construcción temporal y mental, en respuesta al estímulo y lo que somos capaces de entregarle en un tiempo determinado. Un espacio íntimo en relación a otra voluntad y movimiento que establece una negociación sobre la percepción¨.

¨Dos esferas de superficies distintas, materialmente disímiles y calóricamente opuestas. Coyunturas que no son blandas, ni líquidas, y mucho menos azarosas. Al contrario, son precisas, rígidas y sólidas. La lectura de este fenómeno acarrea todo un imaginario flotante de asuntos ligados a la geometría, a la ciencia empírica, a nuestra historia pasada, al paisaje y a nuestro presente a la naturaleza¨.

Campamento Eclipse

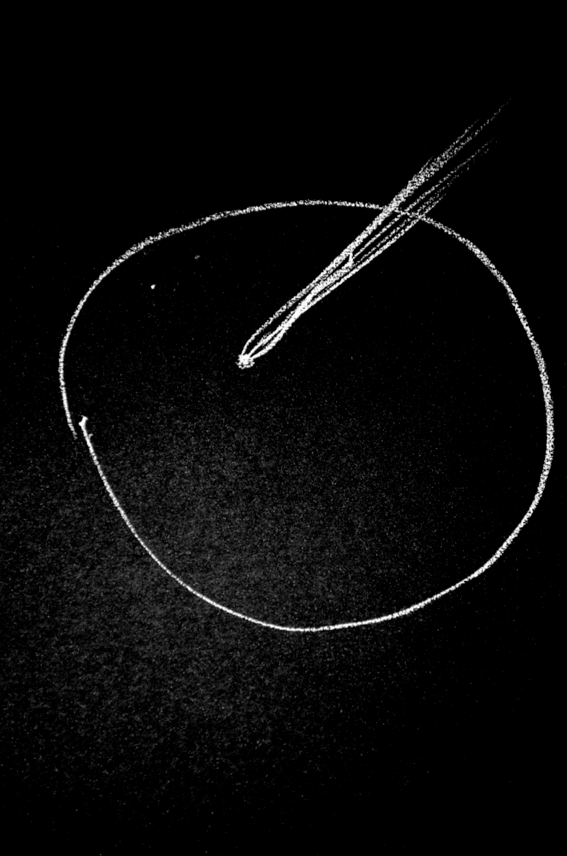

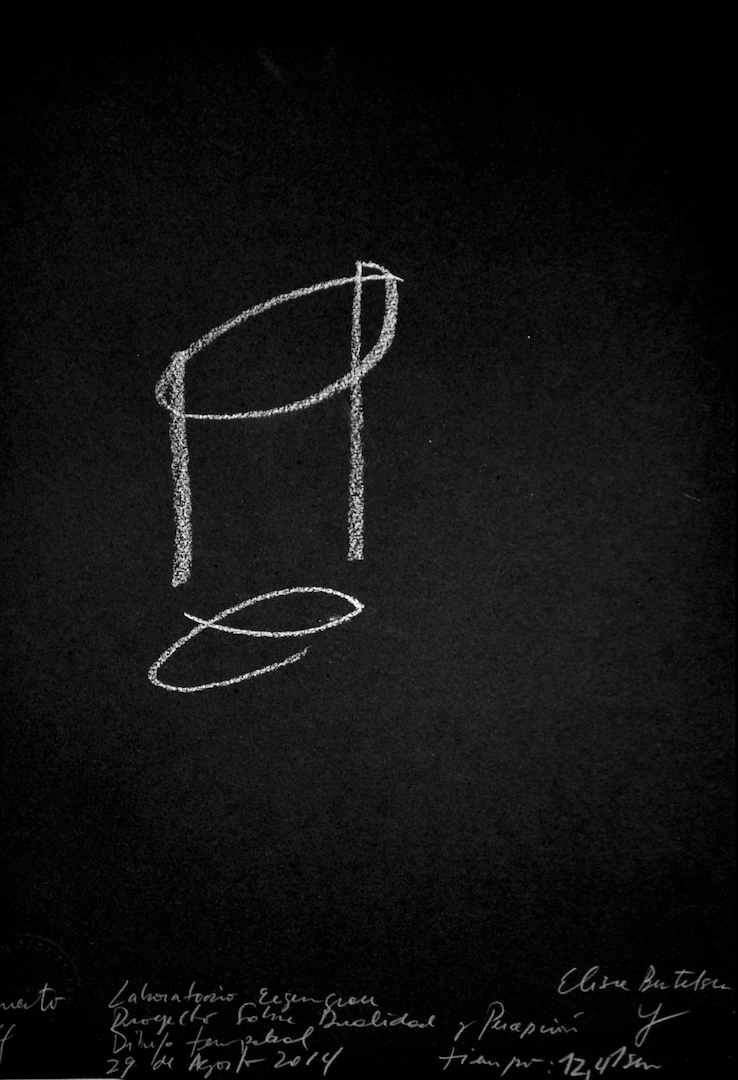

En el contexto de la residencia en el Laboratorio Eigengrau (Santiago de Chile 2015) desarrollé un experimento que tenía por propósito investigar el uso de la oscuridad como un medio para el trabajo artístico. Investigación que contrastó la experiencia con la representación y entendió la ausencia de la luz como una llave para ocupar la oscuridad como un campo de acción y sentido.

En el marco del eclipse solar en la Región de Coquimbo / Monte Grande el experimento entiende y continua dichas ideas en el argumento de la oscuridad entendida como un espacio, medio de transporte y sistema de comunicación capaz de trasladar cosas y objetos. Transformar la percepción del espacio y volcar en esa oscuridad nuestra experiencia y conocimiento. El vínculo a establecer con esta idea busca simbolizar el uso de la oscuridad como un elemento activo, un canal hacia el conocimiento cognitivo en relación con experiencias presentes y pasadas. La utilización de un pequeño destello lumínico tiene por objeto orientar y activar nuestra percepción; la luz en este caso es la puerta de entrada a la oscuridad que nos hace consientes de la experiencia en la cual estamos insertos. Nos vincula y relaciona, instruye tempranamente nuestro comportamiento.

El parpadeo de un pequeño punto de luz flotante en la oscuridad responde al movimiento corporal que explora el uso de la oscuridad como un elemento activo. Entender el espacio como una construcción temporal y mental, en respuesta al estimulo y lo que somos capaces de entregarle en un tiempo determinado. Un espacio íntimo en relación a otra voluntad y movimiento que establece una negociación sobre la percepción.

Dos cuerpos unidos por una línea, negocian la percepción y construcción de un fenómeno en el espacio. Ambos balancean y tensionan la experiencia propia y ajena en relación a que él espacio se construye y de-construye constantemente. Este tiempo de oscuridad pretende abrir una vía hacia el despojo de ideas pre concebidas y la concreción de un espacio mental por construir una experiencia en relación a la oscuridad y al el tiempo.

Estos dos movimientos en tensión, condicionantes el uno del otro, o de otra manera co-productores de ambas experiencias particulares, negocian y acuerdan o no un equilibrio y experiencia. Tendrán un tiempo determinado para reproducir, interpretar o trasladar la memoria de lo observado en un plano. Al igual que la idea utilizada en “Un experimento de dualidad y percepción: dibujo temporal /Eigengrau, donde cada participante pudo dibujar su experiencia, transportar esa idea de espacio, tiempo y oscuridad a una imagen.

Crédito Fotografías: Rafael Guillén / Benjamín Ossa