SALTO AL POTRO

“Toda persona esconde un mundo” apunta Alexis Minkiewicz en uno de sus tantos cuadernos atesorados. El giro entre el ocultar y el develar parece ser el recurso al que el artista ha apelado en estas obras recientes para dar cuenta de sus inquietudes e intereses.

En principio asume y pone en valor el oficio del escultor abordando, en clave contemporánea, las diferentes materialidades que podrían haberse pensado ya en desuso. Así, arcillas, yesos, mármoles y bronces dialogan y establecen un contrapunto en el que cada pieza es protagonista, a la vez que replica en un posible par dispuesto en alguna de las salas.

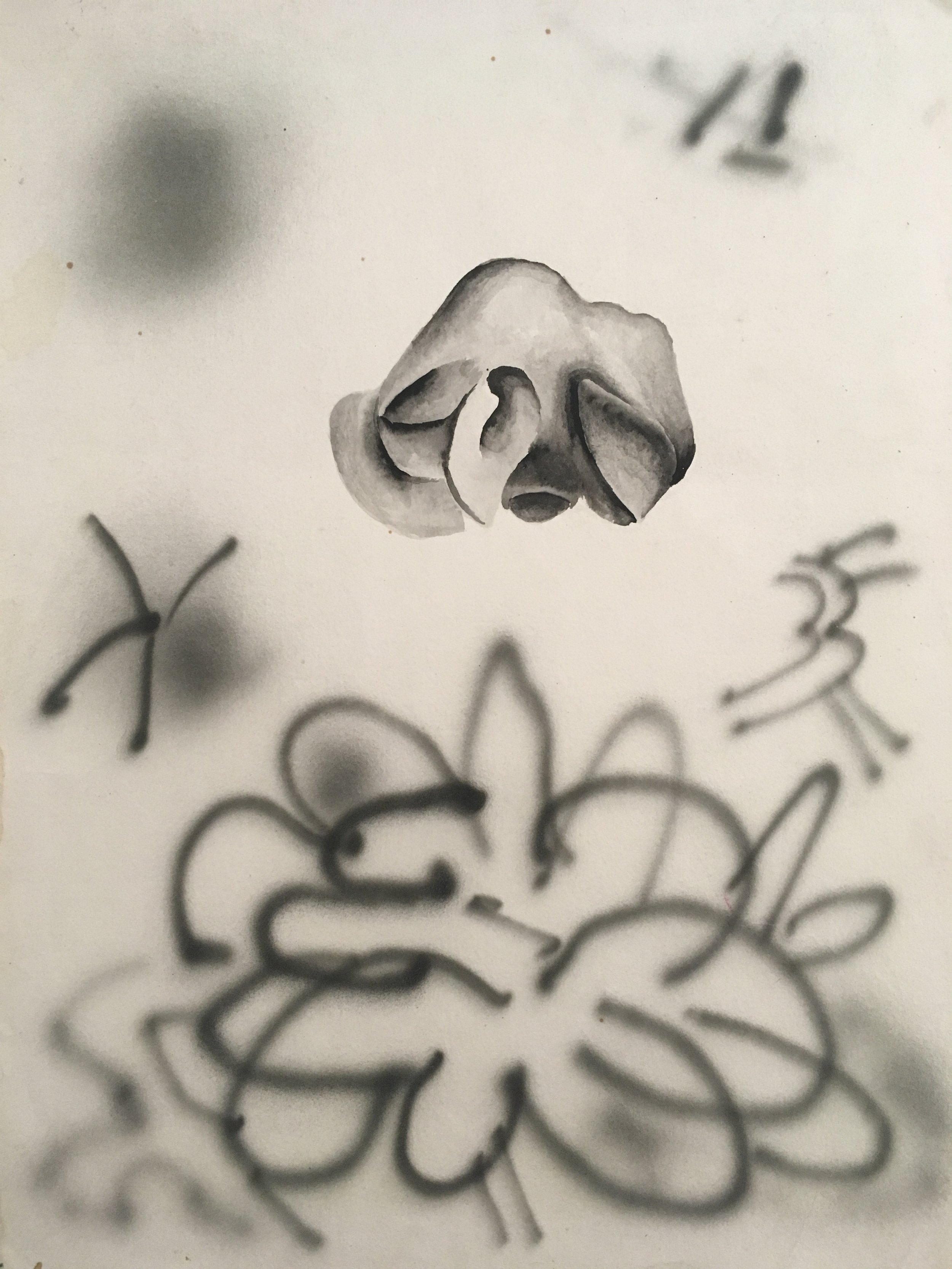

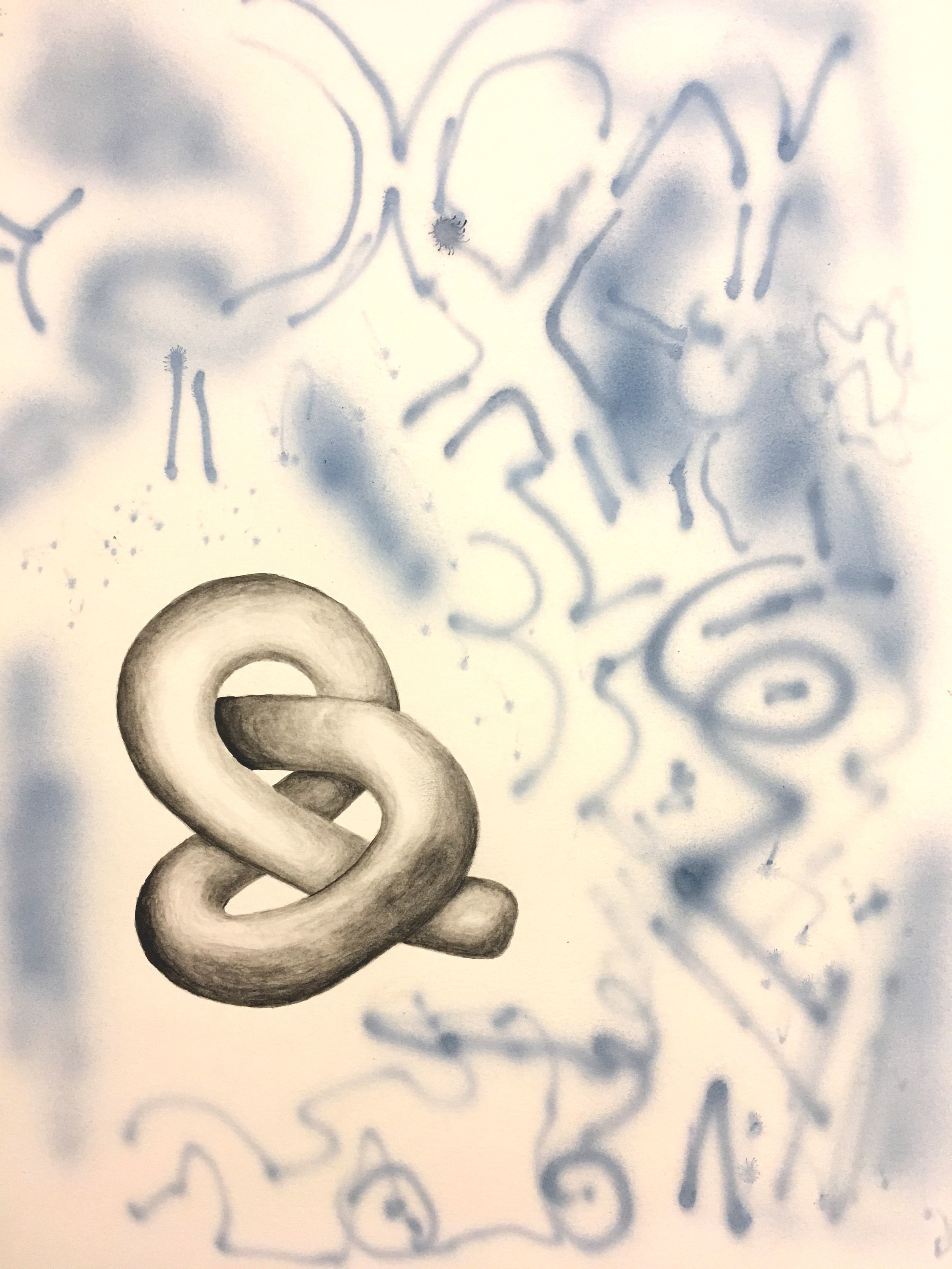

La sensualidad de la piedra pulida invita a descubrir un núcleo de cuerpos en latencia, como capullos de crisálidas, que por la ambigüedad que provoca su indefinición, su metamorfosis en proceso, subyugan e inquietan a la vez.

Los cuerpos crecen en escala, se despliegan en torsiones y posturas contra natura o se exponen de manera arriesgada. Del yeso a la piedra o al bronce, sobre bases sólidas o livianos atriles de escultor, las mutilaciones sutiles y el juego de equilibrios que caracterizan a estas figuras hablan tanto de la intertextualidad con la historia del arte como de la indagación respecto de la identidad en el presente.

Minkiewicz retoma este problema en las grandes carbonillas en las que pone el acento en diversos dispositivos de orden, corrección y tutelaje. Así, su tan particular punto de vista pone en crisis los modelos canónicos que han ordenado y normalizado a nuestra sociedad. En diálogo con estos dibujos otros cuerpos se integran funcionando como articulación de una nueva máquina: un nuevo escenario que devela la posibilidad de una identidad irreverente e insumisa.

Texto curatorial de Marina Aguerre.

Artista: Alexis Minkiewicz

Curaduría: Marina Aguerre

Aldo de Sousa galería

del 11 de abril al 15 de junio de 2024

Buenos Aires, Argentina.

Alexis Minkiewicz: Rep(úb)lica

Museo MARCO, septiembre 2019 - febrero 2020.

La Boca, Buenos Aires, Argentina

_OBRAS

Alexis Minkiewicz vuelve constantemente a motivos ornamentales de finales del siglo XIX y principios del XX. Trabaja con materiales tradicionales del quehacer artístico y se sumerge en un cuestionamiento ideológico de la producción estética durante los albores del estado-nación argentino. Realiza una crítica dialéctica desde las propias materialidades y narrativas de una época hurgando el dedo en la llaga de los traumas heredados. Pervierte la aparente nobleza de sus diseños urbanos y motivos escultóricos para dar cuenta de los magmas subterráneos del deseo y de la represión implícita en los preceptos clásicos de orden y austeridad.

Se entrega con pasión al boceto como una suerte de aprendiz de la tradición academicista que adquiere el oficio a través de la copia de obras maestras y paisajes circundantes. Sin embargo, resulta un estudiante descarriado que fetichiza el fragmento, exhibe un gusto por lo inacabado, y fantasea sobre el erotismo presente en el entorno construido. Así nacen dibujos en grafito con perspectivas aberrantes, esculturas de cera desmembradas y ensamblajes monstruosos a lo Frankenstein. En su obra, desborda sexualizado el placer inherente a todo gesto ornamental. Ya sea el tronco de un árbol o un monumento de mármol, todo se convierte en carne, cuerpo y fuerza desde la mirada curiosa de la disidencia sexual.

En Rep(ú)lica, el monumento que corona el edificio del Congreso se muda a La Boca. La República ahora pende invertida y se convierte en un cuerpo inestable por la fuerza de su propio peso. Ha perdido los laureles, las riendas, el carro y tres de sus caballos. De la cuádriga, permanece un solo animal que muta a la figura indomable y fecunda del padrillo. Éste contempla a la República con una mezcla de terror y placer mientras ella le devuelve una mirada en éxtasis. Antropomorfizado, yace de patas abiertas en una cama de hierro cuya cabecera porta el motivo de la reja del Congreso.

Minkiewicz construye una réplica grotesca en arcilla y cera, materiales empleados respectivamente para el boceto y el molde de la escultura en bronce. De monumento inalcanzable, el conjunto escultórico se desploma del palacio legislativo como su pedestal. Junto con el bronce, la República pierde el carácter de ideal y renace metafóricamente como un modelo para armar tras la pequeña muerte de un orgasmo. Al pervertir los elementos narrativos del original, Minkiewicz retoma la tradición del grotesco que coloca forma y argumento en contradicción resquebrajando el ideal clasicista de orden. Si el original del escultor veneciano Víctor de Pol es una imitación colonizadora, en su ideario grecorromano, la intervención de Minkiewicz opera críticamente desde su interior como una puesta en abismo. Constituye una réplica profanada de una réplica de estilo que es, a su vez, la manifestación estética de una réplica política: el proyecto europeizante de nación que instalan las élites americanas en el S. XIX.

La proyección de una fantasía erótica corrompe la alegoría triunfal y contrasta a la figura simbólica con la actualidad de un mundo neoliberal cuyas democracias ensanchan la brecha entre ricos y pobres. Pone en crisis a la normatividad puritana y burguesa de la escritura patriarcal en un cuerpo femenino que se pretende puro y de la participación política como espacio meramente intelectual. Recuperando la potencia emancipatoria del deseo, Minkiewicz monumentaliza la contracara de la vida pública en el ágora y el senado: las bacanales griegas y las orgías romanas. Así, Rep(úb)lica se transforma en un paramonumento contestatario que yuxtapone la acción de replicar como argumentar en contra y de la réplica escultórica como una reescritura desde el cuerpo. Contra los monstruos que engendra el sueño de la razón, irrumpe con fuerza transformadora la rebelión de la carne.

Texto por Leandro Martínez Depietri

Lenguaje liberado

Galería Aldo de Sousa

Septiembre de 2018

Buenos Aires

Andrés Brück (Buenos Aires, 1986) Jorge Lezama (Buenos Aires 1921 - 2011)

Los artistas visuales operan en un espacio mediático en el que no hay una diferencia clara entre los vivos y los muertos, sus obras conviven armoniosamente en esta sala al igual que lo hacen por ejemplo en los museos o en internet. Esta noción se expande hasta las generaciones futuras, incluso a los que todavía no nacieron.

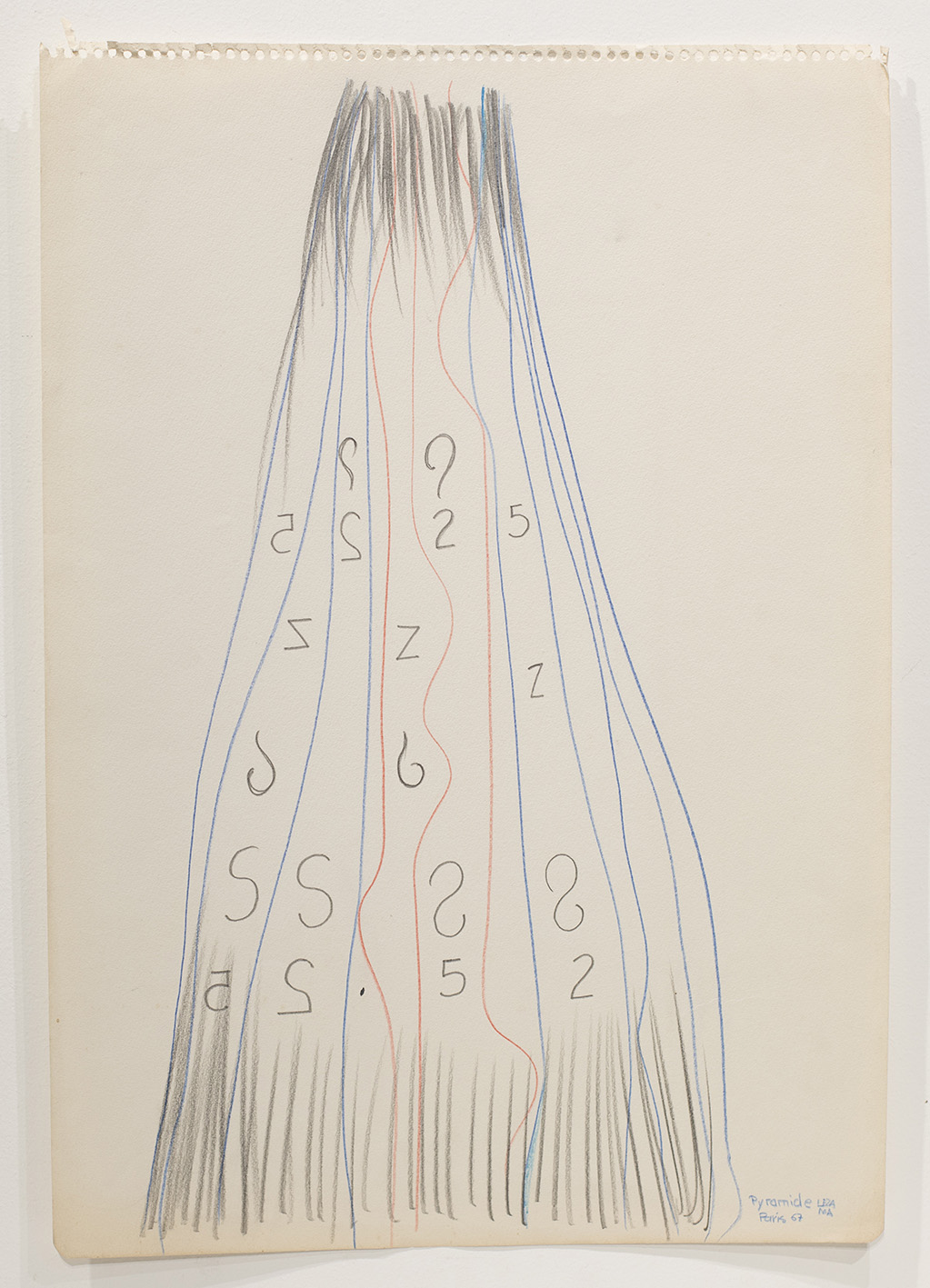

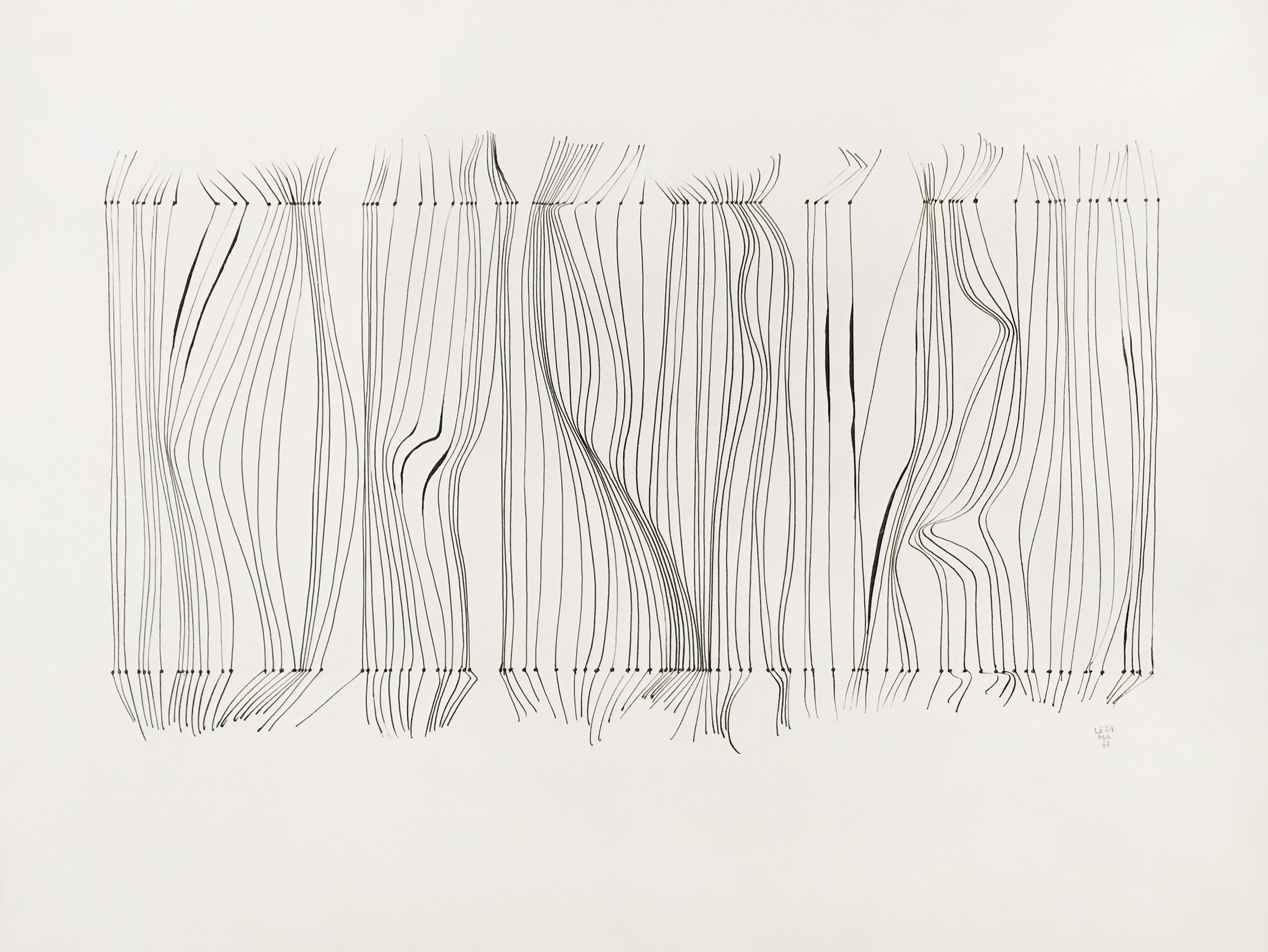

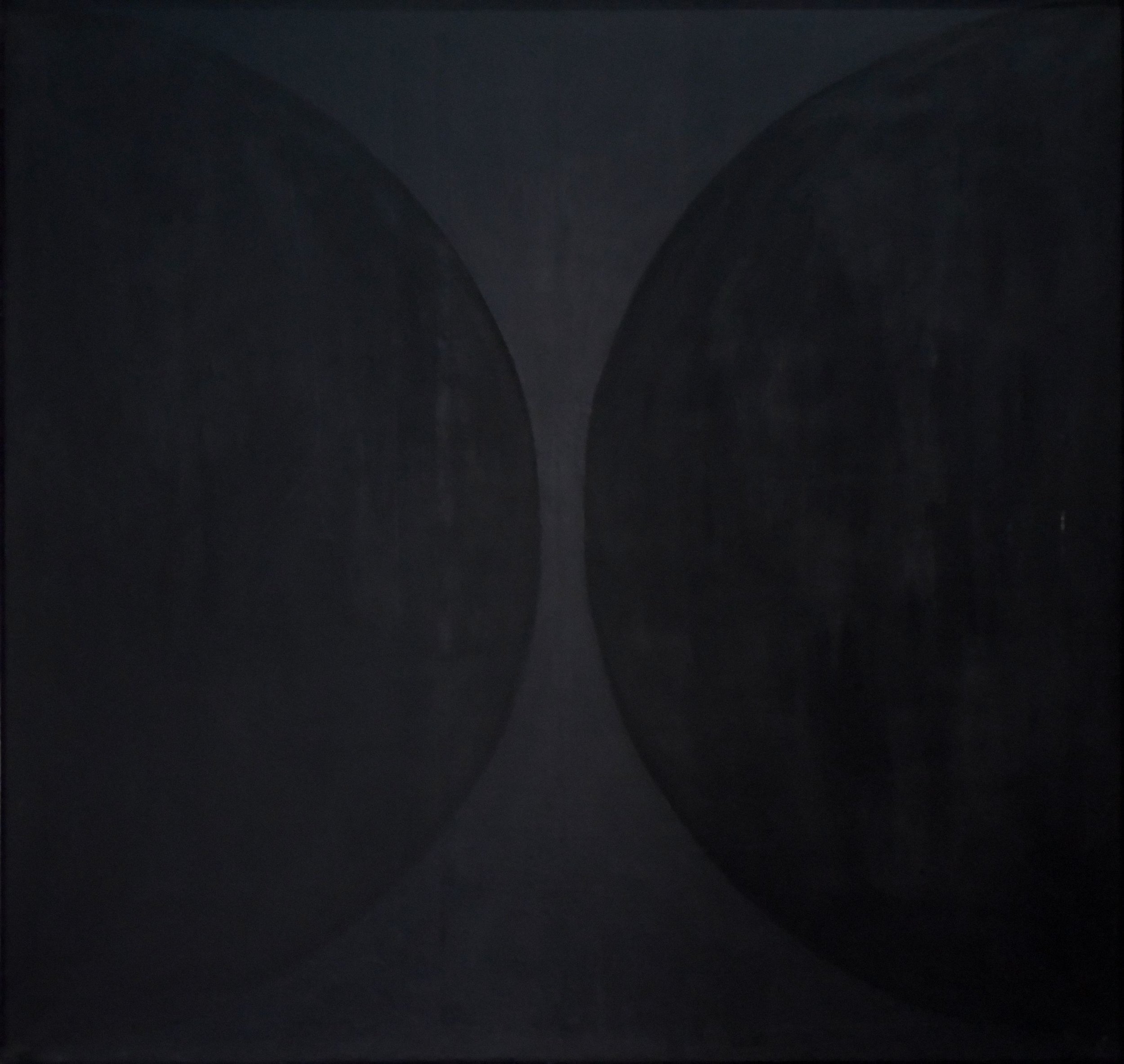

Así pareciera que lo entendía Jorge Lezama quien, además de dedicar buena parte de su vida a estos objetos que parecen pinturas, también se consagró a la enseñanza. Entre sus apuntes, unos cuadernos prolijamente registrados con notas y dibujos, se advierten su afán por corromper y liberar la geometría, un camino con una dirección bastante clara que comienza con una serie de obras rígidas que abren paso a experiencias más informales. Podría afirmarse, tal como lo demuestran las imágenes, que “siguen una línea”.

En este sentido, la reunión de las obras de Lezama y Andrés Brück indagan en torno a la lengua y sus modos caprichosos de circulación, ese momento en el que el texto escrito es emancipado de su función instrumental de los significantes cotidianos y deviene únicamente imagen.

Existe un entretenimiento en la alusión a la escritura: por momentos aparenta ser descifrable pero no interpretable en nuestra apelación al vocabulario cotidiano. Improcedente restitución de la vaguedad en su aspiración caligráfica. Dibujo de misivas, letras soberanas, inscripciones yuxtapuestas, distintas capas entre las que se filtran símbolos escurridizos que no llegamos a distinguir, ¿o si?

La hermenéutica librada e ilegible, evocación de la palabra, en términos barthesianos: ni una forma ni un uso, tan sólo gesto, lo que queda de una acción, una atmósfera, una estela.

Una pintura de negro sobre negro parece anunciar lo que un filósofo ruso/germano advirtió: el cuerpo del artista muere pero el virus del arte sobrevive a la muerte de su cuerpo y comienza a infectar el cuerpo de otros artistas.

Es por eso que Malevich realmente creía en el carácter transhistórico del arte.